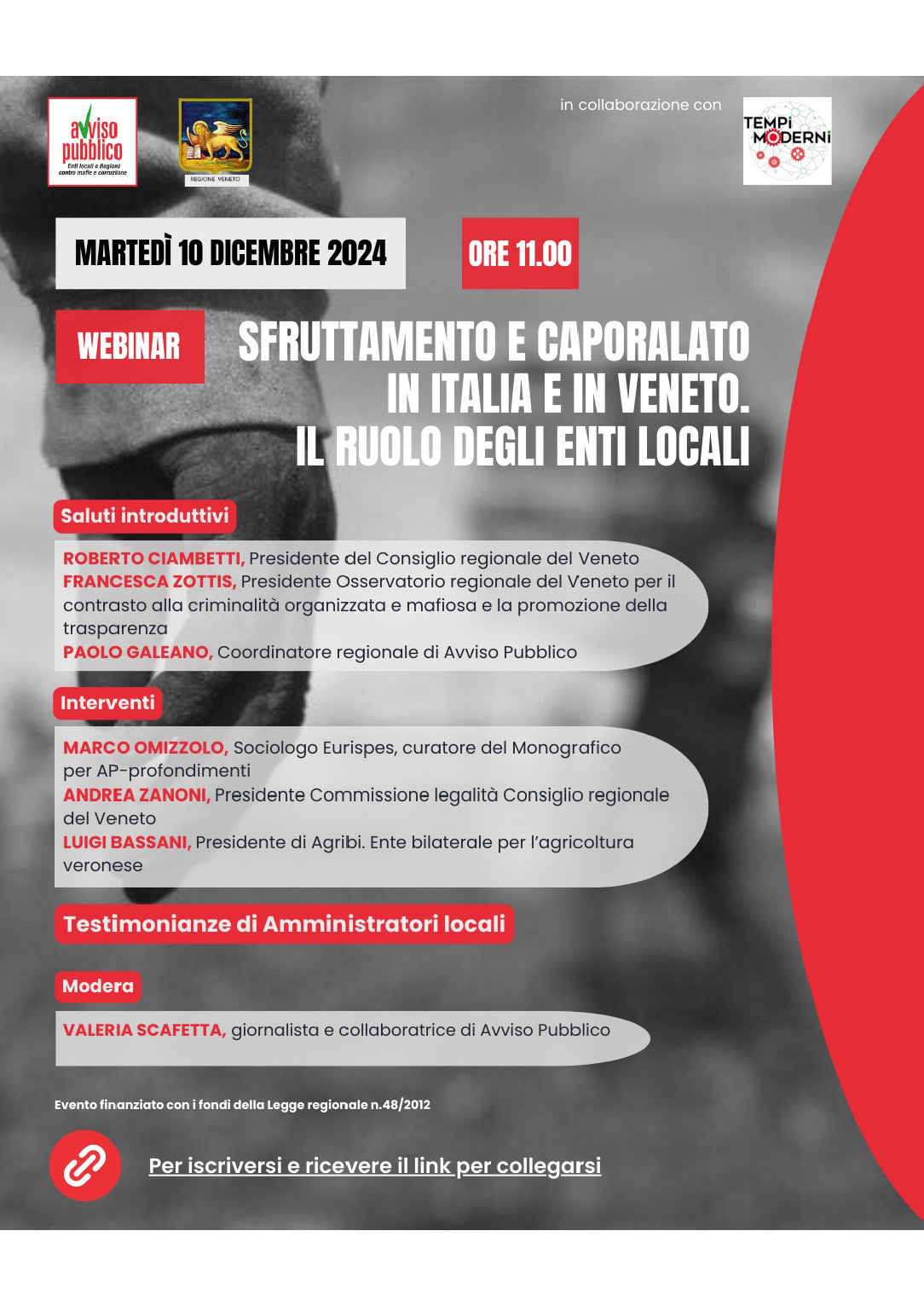

Questa mattina, mercoledì 10 dicembre ho partecipato al webinar dal titolo “Sfruttamento e caporalato in Italia e in Veneto. Il ruolo degli enti locali”, organizzato da Avviso Pubblico e Regione del Veneto, in collaborazione con l’associazione Tempi Moderni.

Abbiamo discusso dell’impegno delle amministrazioni locali, delle istituzioni e delle associazioni nella difesa della dignità e dell’uguaglianza dei lavoratori in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Si è trattato di un momento di riflessione fondamentale per combattere fenomeni come il caporalato, una moderna schiavitù, e promuovere la legalità sui nostri territori.

Ho portato il mio contributo in qualità di Presidente della Commissione Legalità del Consiglio regionale del Veneto che ha avuto la giusta intuizione di dedicare la massima attenzione a questo fenomeno in crescita. Stiamo infatti approfondendo il fenomeno con vari soggetti istituzionali e di categoria, autorità giudiziarie e associazionismo attraverso audizioni dalle quali emergono dati importanti sulle irregolarità. Un lavoro che si è preso l’impegno di dare un contributo utile ai soggetti in campo.

Con me sono intervenuti Roberto Ciambetti e Francesca Zottis, in qualità rispettivamente di Presidente e Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e di Paolo Galeano, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Marco Omizzolo, Sociologo Eurispes, curatore del Monografico per Approfondimenti e Luigi Bassani, Presidente di Agribi (Ente bilaterale per l’agricoltura veronese) e altri rappresentanti delle istituzioni.

La conferenza a breve verrà caricata su Youtube.

Qui di seguito il mio intervento

Andrea Zanoni

Introduzione

La Quarta Commissione consiliare ha avviato nella tarda primavera del 2024 un percorso conoscitivo sul fenomeno del caporalato in Veneto.

La richiesta nasceva dalla preoccupante emersione di diverse inchieste che hanno interessato il nostro territorio regionale.

Casi come quello di Grafica Veneta, dove decine di lavoratori pakistani sono stati sottoposti a condizioni di grave sfruttamento, o la più recente vicenda del MAAP di Padova, hanno evidenziato come il caporalato non sia più un fenomeno relegato a specifici settori o aree geografiche, ma una problematica che richiede un’attenzione sistematica da parte delle istituzioni.

Come Commissione, abbiamo ritenuto fondamentale avviare questo percorso per comprendere a fondo le caratteristiche del fenomeno e individuare possibili spazi di intervento legislativo regionale, nel rispetto delle competenze che la Costituzione ci assegna.

Il percorso delle audizioni

Da luglio a dicembre 2024 abbiamo realizzato nove sedute della Commissione, ascoltando complessivamente ventuno rappresentanti di istituzioni e organizzazioni. Il percorso è iniziato il 18 luglio con l’audizione della dottoressa Maria Carla Midena, Direttore della Direzione Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale della Regione, che ci ha illustrato le iniziative regionali in corso.

Abbiamo poi dedicato ampio spazio alle organizzazioni sindacali: Massimiliano Paglini, Segretario generale USR CISL Veneto, Silvana Fanelli, Segretaria regionale CGIL Veneto, e Giosuè Mattei, Segretario generale FLAI Veneto. Successivamente abbiamo sentito Germana La Mantia dell’UGL Terziario Veneto e Giuseppe Bozzini, Coordinatore Territoriale UIL Veneto di Verona. Anche il sindacalismo di base ha dato il suo contributo attraverso Luca Dall’Agnol di ADL COBAS e Alberto Cancian dell’USB Lavoro Privato Veneto.

Il mondo dell’agricoltura è stato rappresentato da Alberto Bertin, Capo Area legislativo di Coldiretti Veneto, Laura Ravagnan della CIA Veneto, Renzo Cavestro, Direttore di Confagricoltura Veneto, e Carlo Giulietti di Copagri Veneto. Una prospettiva importante è giunta anche da Pierpaolo Romani, Coordinatore Nazionale di Avviso Pubblico.

Nelle ultime sedute ci siamo concentrati sugli organi di vigilanza e controllo: il Tenente Colonnello Umberto Geri, Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, il dottor Alessandro Millo, Direttore dell’Ispettorato Area Metropolitana di Venezia con la dottoressa Sabrina Gaeta, e il dottor Filippo Pagano, Direttore regionale dell’INPS di Venezia.

Questo ciclo di audizioni, che proseguirà nelle prime settimane del 2025, ci ha permesso di costruire un quadro dettagliato del fenomeno, delle sue caratteristiche e delle possibili strategie di contrasto.

Il fenomeno del caporalato in Veneto

Il fenomeno in Veneto

I dati presentati durante le audizioni ci permettono di delineare un quadro preoccupante del caporalato nella nostra regione. Il Tenente Colonnello Geri del Comando Carabinieri Tutela Lavoro ha riportato che nel solo 2023 sono stati registrati 51 casi di violazione dell’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Nel biennio 2022-2024, le forze dell’ordine hanno deferito 58 persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, identificando oltre 500 lavoratori in condizione di sfruttamento.

La dottoressa Midena, Direttore della Direzione regionale competente, ci ha fornito un’analisi dettagliata della distribuzione settoriale del fenomeno. Il settore agricolo rimane quello più colpito, con il 41,5% dei casi, ma ciò che emerge con chiarezza è l’estensione del fenomeno ad altri ambiti produttivi: l’edilizia rappresenta il 14,5% dei casi, mentre la logistica, la grande distribuzione organizzata e il settore tessile si attestano ciascuno all’11,5%. Quote minori, ma non per questo meno preoccupanti, riguardano la manifattura, l’assistenza alla persona, la ristorazione e il settore delle pulizie.

Durante l’audizione, Massimiliano Paglini della CISL Veneto ha portato alla luce un aspetto particolarmente allarmante: il coinvolgimento dei centri di accoglienza straordinaria come bacini di reclutamento di manodopera a basso costo. Questo fenomeno, ha spiegato Paglini, è legato a un paradosso del sistema di accoglienza: i richiedenti asilo, per mantenere l’accoglienza gratuita, non possono superare un certo reddito, e questo li spinge verso il lavoro irregolare. La testimonianza di Paglini è stata supportata da una ricerca condotta dalle Prefetture di Belluno e Treviso in collaborazione con l’Università di Padova, che ha documentato questa dinamica perversa.

La questione delle “cooperative spurie” è emersa come uno dei meccanismi più insidiosi di sfruttamento, con casi eclatanti sia nel settore manifatturiero che in quello agricolo. Silvana Fanelli della CGIL Veneto ha analizzato in dettaglio il caso di Grafica Veneta del 2021, che rappresenta un esempio paradigmatico nel settore industriale: una cooperativa apparentemente regolare impiegava lavoratori pakistani imponendo turni di 12 ore al giorno, sette giorni su sette, senza riposi né tutele, con paghe di pochi euro l’ora.

Nel settore agricolo, come evidenziato da Giosuè Mattei della FLAI Veneto, il fenomeno assume le caratteristiche delle cosiddette “imprese senza terra”: cooperative che fungono formalmente da intermediari tra la domanda di manodopera a basso costo e la gestione del personale, senza possedere terreni propri. Un caso emblematico è emerso nel 2021 a Cessalto, dove un’indagine dei Carabinieri ha scoperto un grave caso di sfruttamento di braccianti pakistani, assunti da un connazionale con contratti di lavoro non rispettati, costretti a vivere in condizioni degradanti in un casolare abbandonato e sottoposti a un sistema di pagamento arbitrario.

Mattei ha inoltre evidenziato la dimensione transnazionale del fenomeno, descrivendo in dettaglio il funzionamento di organizzazioni che gestiscono l’intero processo di sfruttamento: dal reclutamento nei paesi d’origine fino all’impiego in Italia. Il “Sistema Taru”, scoperto nel 2022, rappresenta secondo Mattei l’esempio più eclatante di questa organizzazione criminale, avendo coinvolto circa mille lavoratori in tutto il Nord Italia. Il sistema, ha spiegato Mattei, si basava su “teste di ponte” sia nei paesi di origine che in Italia, creando una rete di reclutamento e controllo che sfruttava la vulnerabilità dei migranti fin dal momento della partenza.

Le criticità sistemiche

Nel corso delle audizioni sono emersi alcuni nodi critici che rendono particolarmente complesso il contrasto al fenomeno del caporalato. Il primo riguarda il sistema dei decreti flussi e del “click day”. Come evidenziato da Renzo Cavestro, Direttore di Confagricoltura Veneto, l’attuale meccanismo basato su un unico click day annuale non risponde alle esigenze del settore agricolo. I tempi di rilascio dei visti d’ingresso sono troppo lunghi: spesso, ha sottolineato Cavestro, il visto arriva quando la necessità lavorativa dell’azienda è già superata, vanificando l’intera procedura.

A questo si aggiunge, come segnalato da Alberto Bertin di Coldiretti Veneto, che solo il 20% dei nullaosta si trasforma effettivamente in rapporti di lavoro. Questo crea una situazione paradossale in cui molti migranti entrano regolarmente in Italia ma diventano rapidamente irregolari, esponendoli al rischio di sfruttamento. Bertin ha riportato casi in cui i nullaosta vengono rilasciati da imprenditori compiacenti dietro pagamento di somme che possono raggiungere i 2.500 euro.

Una criticità fondamentale riguarda quello che Silvana Fanelli della CGIL ha definito lo “stato di bisogno” dei lavoratori migranti. Come emerso da diverse testimonianze, questi lavoratori spesso contraggono debiti significativi per venire in Italia – fino a 18.000 euro secondo quanto riportato da Giosuè Mattei della FLAI. Questi debiti, uniti alla necessità di mantenere o rinnovare il permesso di soggiorno, li rendono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento.

La questione abitativa e dei trasporti è stata identificata da tutti gli auditi come un elemento cruciale del sistema di sfruttamento. Il dottor Millo dell’Ispettorato del Lavoro ha evidenziato come i caporali utilizzino spesso l’offerta di alloggio e trasporto come strumento di controllo sui lavoratori. Le testimonianze raccolte parlano di situazioni abitative degradanti, con casi di sovraffollamento e condizioni igieniche precarie, per le quali i lavoratori sono costretti a pagare affitti esorbitanti trattenuti direttamente dal salario.

Un ulteriore elemento critico, sottolineato in particolare da Maria Carla Midena della Regione Veneto, riguarda la difficoltà dei lavoratori nel denunciare le situazioni di sfruttamento. I dati dell’Osservatorio Placido Rizzotto, citati durante le audizioni, mostrano che solo il 10% delle inchieste parte da una denuncia dei lavoratori. Questo dato, secondo Midena, è legato sia alla paura di ritorsioni che ai lunghi tempi dei procedimenti giudiziari e all’assenza di un sostegno economico immediato per chi denuncia.

Infine, è emersa la mancata attuazione di strumenti normativi già esistenti. In particolare, come evidenziato da Paglini della CISL, il protocollo firmato nel 2019 tra sindacati, associazioni datoriali e Regione Veneto non ha trovato piena applicazione: il Comitato tecnico previsto per il monitoraggio del fenomeno non è mai stato convocato, e le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, previste dalla legge 199/2016, non sono state attivate.

Conclusioni e ruolo degli enti locali

Le audizioni hanno evidenziato diversi ambiti in cui la Regione e gli enti locali possono intervenire concretamente nel contrasto al caporalato, pur nel rispetto dei limiti delle proprie competenze costituzionali. L’esperienza di questi mesi ci ha permesso anche di identificare alcune buone pratiche già attive sul territorio, che potrebbero essere replicate e potenziate.

Il primo ambito riguarda i trasporti. Come sottolineato dalla dottoressa Laura Ravagnan della CIA Veneto, il trasporto dei lavoratori è spesso uno strumento di ricatto in mano ai caporali. La Regione, attraverso le sue competenze in materia di trasporto pubblico locale, potrebbe sviluppare soluzioni specifiche per le aree agricole, in particolare durante i periodi di maggiore necessità di manodopera. Un esempio virtuoso in questo senso viene dalla provincia di Verona, dove l’ente bilaterale Agri.Bi. ha sviluppato un sistema di trasporto dedicato ai lavoratori agricoli, dimostrando come sia possibile sottrarre questo servizio essenziale al controllo dei caporali.

Un secondo ambito cruciale è quello dell’alloggio. Pierpaolo Romani di Avviso Pubblico ha suggerito di utilizzare i fondi previsti dalla legge regionale 48/2012 per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, destinandoli all’accoglienza dei lavoratori stagionali. Questa proposta si integra con quanto suggerito da Renzo Cavestro di Confagricoltura sulla necessità di incentivare il recupero di immobili rurali per l’alloggio dei lavoratori. In questo ambito, l’esperienza del progetto Co.val.p.a. nel Fucino, citata nella documentazione acquisita durante le audizioni, offre un modello interessante: una cooperativa di 150 soci produttori che ha sviluppato un sistema integrato di accoglienza per i lavoratori stagionali, garantendo alloggi dignitosi e rispettosi anche delle esigenze culturali e religiose.

La formazione rappresenta un terzo ambito di intervento regionale. La dottoressa Midena ha evidenziato il successo del progetto NAVIGARe, che nel periodo tra ottobre 2022 e giugno 2024 ha permesso di contattare 4.440 potenziali vittime di sfruttamento e di prendere in carico 317 casi di grave sfruttamento. Rendere strutturale questo progetto, come suggerito da Silvana Fanelli della CGIL, potrebbe garantire continuità all’azione di contrasto. Un’esperienza particolarmente interessante è quella proposta da Copagri Verona, che ha sviluppato un modello formativo integrato che unisce la formazione professionale all’insegnamento della lingua italiana e all’introduzione alla cultura locale.

Un quarto ambito riguarda l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. L’esperienza di Agri.Bi. Verona, illustrata durante le audizioni, dimostra l’efficacia di un approccio territoriale: nel solo 2023 ha permesso la formazione e l’inserimento di 98 lavoratori, di cui 52 con contratti stagionali e 12 a lungo termine. Questo modello potrebbe essere replicato in altre province, con il sostegno della Regione.

Infine, come evidenziato dal Comandante Geri dei Carabinieri, è fondamentale il ruolo della Regione nel coordinamento interistituzionale. L’attivazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità e la creazione di una cabina di regia regionale potrebbero migliorare significativamente l’efficacia degli interventi. Un esempio positivo in questo senso viene dalla Consulta della legalità della Camera di Commercio di Verona, che ha creato una rete territoriale coinvolgendo oltre trenta categorie economico-produttive e sviluppando innovativi percorsi di segnalazione protetti in collaborazione con le forze dell’ordine.

Il percorso conoscitivo della nostra Commissione proseguirà nelle prossime settimane, ma già ora emerge chiaramente come il contrasto al caporalato richieda un approccio integrato, in cui la Regione può e deve giocare un ruolo di primo piano, come del resto già dimostrato dalle positive iniziative gestite. L’esperienza delle buone pratiche già attive sul territorio ci dimostra che è possibile costruire alternative concrete allo sfruttamento, ma è necessario un impegno sistemico che coinvolga tutti gli attori istituzionali e sociali.

Come Commissione, ci impegneremo a tradurre quanto emerso da queste audizioni in proposte concrete di intervento legislativo e amministrativo.

SFRUTTAMENTO E CAPORALATO IN ITALIA E IN VENETO. IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

- Lavoro, Legalità-Mafia

Condividi

Consulta l'archivio per argomento

Consulta l'archivo per mese ed anno